中国文化爆火海外背后的基因密码

近段时间,“悟空”“哪吒”等中华文化IP持续“出圈”,引起了不少参加全国两会代表委员的关注。如何挖掘传统文化宝藏,厚植中国原创文化IP,让越来越多的中国优秀文艺作品成为文化交流互鉴的桥梁,也是两会期间文化传媒领域的热点话题。

中华文明历经五千年积淀的文化基因,正在全球化语境下迸发出新的生命力。从游戏《黑神话:悟空》在Steam平台销量达3000万套、海外玩家占比30%,到外国网友热评电影《长安三万里》是“我一生中看过最好的动画”,再到电影《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)以超145亿全球票房续写东方神话新篇……

这些现象级作品背后不仅是文化自信的彰显,更揭示出一条从“破圈爆款”到“IP长青”的创新路径。

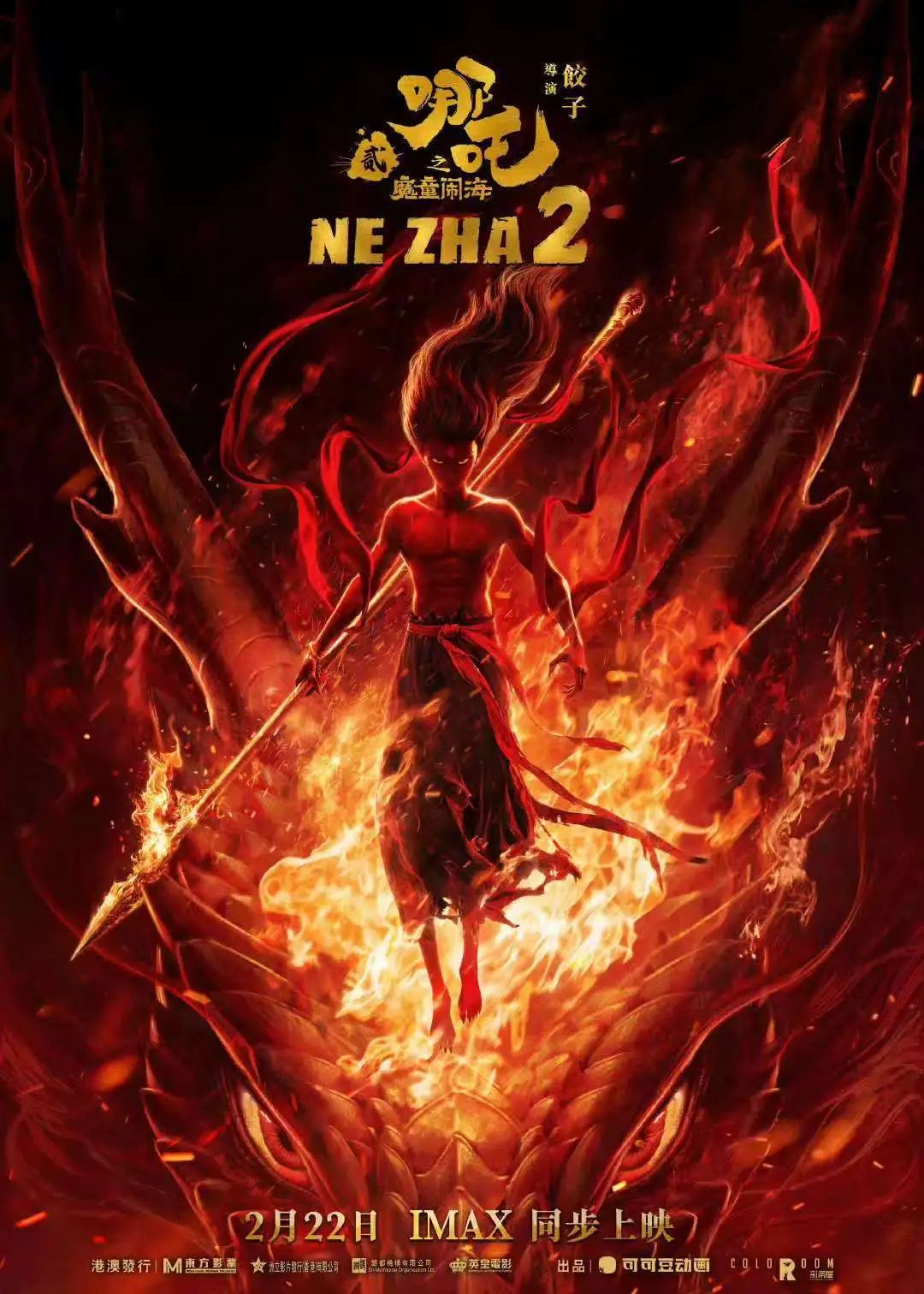

▲《哪吒之魔童闹海》电影海报。(图片来源:电影哪吒之魔童闹海官方微博)

(一)五千年文明的当代表达

当代文化向海外传播的根基,在于对中华文明核心价值的深度解码与创造性转化。通过精神符号的意象重构、美学体系的数字转译、集体记忆的情感唤醒,传统文化在现代载体中焕发出新的生命力。

以《黑神话:悟空》为例,游戏以“打破天命”为主题重构了齐天大圣形象。游戏中的金箍棒不仅是定海神针,更被赋予“破除虚妄”的哲学隐喻。在黄风岭战役中,悟空独战十万天兵时佛光与妖气交织的特效场景,将《金刚经》“凡所有相,皆是虚妄”的禅意转化为视觉震撼,展现了传统文化与现代技术的深度融合。

▲《黑神话:悟空》游戏截图。(资料图)

《哪吒2》则通过重构传统孝道叙事,将“剔骨还父”的悲情叙事转化为“我命由我不由天”的现代抗争精神。影片既保留了哪吒反叛权威的传统形象,又注入了当代青年突破命运桎梏的情感共鸣,更将传统孝道升华为对家国天下的担当。这种叙事转化不仅让经典角色焕发新生,也为全球观众提供了理解中国文化的多维视角。

国产动画电影《长安三万里》以48首唐诗为叙事线索,以粒子特效具象化李白《将进酒》中“黄河之水天上来”的豪情,将古典诗词的意境转化为现代视听语言。

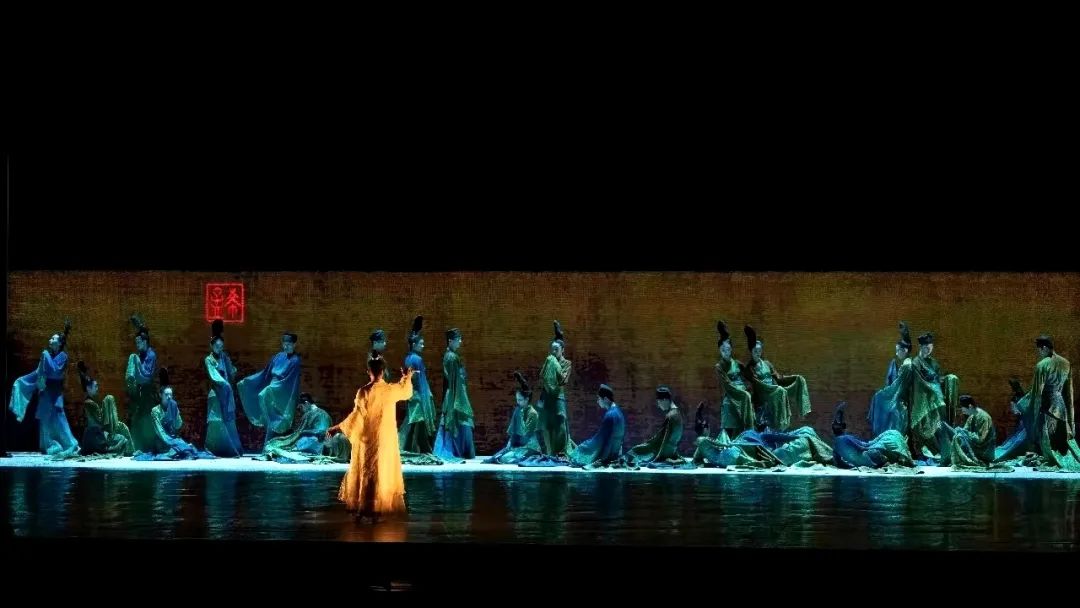

舞蹈诗剧《只此青绿》则以“青绿腰”等舞蹈动作,生动复现了《千里江山图》中层峦叠嶂的山水意境,不仅让宋代美学在数字时代重生,还巧妙呼应了《考工记》“天有时,地有气,材有美,工有巧”的造物智慧。

▲2025年1月10日至12日,舞剧《只此青绿》在纽约林肯中心大卫·寇克剧院连续演出4场。这场艺术盛宴震撼了美国各界观众,演出场场爆满,取得圆满成功。(图片来源:中国驻纽约总领馆微信公众号)

河南卫视《端午奇妙游》中的《洛神水赋》,通过水下摄影技术将曹植笔下“婉若游龙”的神女形象生动呈现,令网友看后直呼:这就是中国独有的5000年文化!

这些作品成功的密码,不仅在于技术的创新,更在于对传统文化内核的深刻理解与现代表达。

数据显示,TikTok上中国非遗相关视频播放量已突破300亿次,越来越多的外国人想要了解和学习中国非遗文化。2023年,我国网络文学行业海外市场营收规模达到43.50亿元,同比增长7.06%。这些数字背后,是东方叙事在全球文化版图中的重构与崛起。

(二)技术、叙事与产业的协同共振

文化向海外传播的“破壁”效应,源自技术赋能、叙事革新与产业协同的三重突破,形成传统与现代的创造性对话。

《哪吒2》的视觉革命,折射出技术赋能下文化表达的范式革新。动态捕捉技术赋予哪吒微表情以灵魂震颤,粒子特效让混天绫的舞动轨迹暗含道家“气韵生动”的美学法则,4K渲染技术更使山河社稷图的意境突破二维局限。

此外,《哪吒2》摒弃传统神话“惩恶扬善”的单向度叙事,让敖丙从“反派”变为与哪吒共享灵珠命运的镜像角色。这种双重主角设定,既暗合《周易》“阴阳相生”的哲学观,又以“我们都是自己命运的囚徒”的现代命题,引发海外观众对身份认同的深层思考。

一口四川方言的太乙真人、说着天津方言的陈塘关百姓,这样的设计不仅给角色增添了许多幽默感,更是凸显了中华文化的多样性与生动性。这种场景设置并非剧情的天马行空,而是对“中华文明多元凝聚为一体”的意象化表达。

▲太乙真人海报。(图片来源:电影哪吒之魔童闹海官方微博)

《长安三万里》打破历史题材的宏大视角,通过高适与李白的书信往来,展现盛唐文人从“大鹏展翅”到“天地沙鸥”的心路历程。

《长安三万里》的叙事创新,本质是对传统文化传播范式的重构。它以个人视角消解历史的厚重感,用科技美学激活诗歌的感染力,在理想主义叙事中注入现代人文关怀。

这种“诗史互文”的创作理念,不仅让唐诗跨越语言壁垒,更启示我们:传统文化的当代转化,需要让历史“开口说人话”,在技术赋能与人性洞察的交织中,找到连接古今的情感密钥。

▲《长安三万里》电影海报。(图片来源:央视新闻 )

同时,技术赋能也能让传统文化的传播形式焕发新活力。

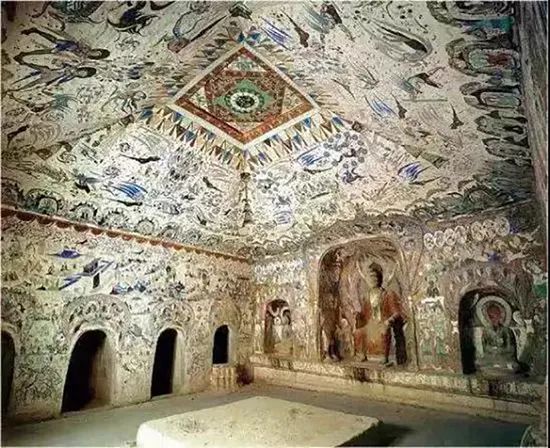

故宫与腾讯合作的“数字敦煌”项目,通过毫米级精度的3D建模复原莫高窟第285窟,打造了一个超写实的物理空间,有外国网友在观看“数字藏经洞”后在社交媒体上留言:“中国用数字科技为全球打开了一扇通往敦煌的‘时空之门’。”

▲莫高窟285窟,禅窟。(图片来源:敦煌研究院)

在三星堆博物馆,“寻觅三星堆——祭祀坑考古发掘现场”的VR沉浸式体验项目借助先进的LBE(多人大空间VR)技术,1∶1重构复原了遗址区保护大棚、考古发掘方舱、象牙库房等数字孪生场景。技术赋能不仅是给了千年历史文化的一次“新生”,更是对文化遗产保护方式的一次创新性革命。

▲观众体验VR项目。(图片来源:新华网)

近年来,在文化产业聚合效应加速释放的当下,跨领域协同创新的“交响合力”正为文化向外传播注入强劲动能。西安“长安十二时辰”主题街区,整合影视IP、沉浸式演艺、非遗手作等要素,形成“线上传播-线下体验-跨境电商”链条。

TikTok的“文化内容池”战略,聚合非遗技艺、国潮音乐、影视片段等资源,通过算法实现精准推送。在全球文化博弈的棋盘上,中国文化向海外传播正经历着从产品输出到生态建构的深刻转型。

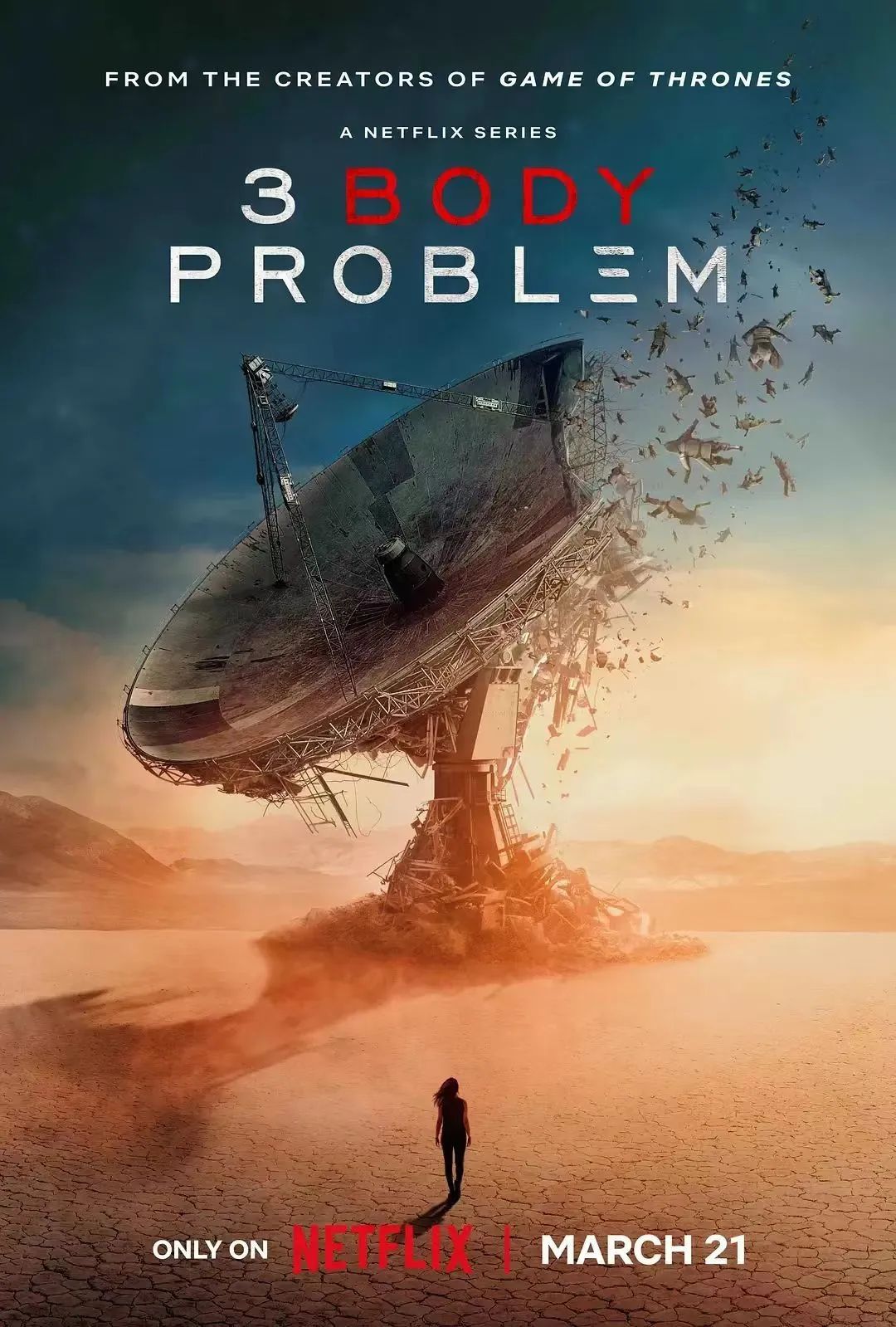

2023年《原神》海外流水突破18亿美元,《流浪地球2》登陆全球300余个影院,《三体》电视剧被网飞购入改编权——这些标志性事件的背后,是中国文化产业从“单点突破”向“系统协同”的战略升级。以产业协同为引擎的文化海外传播新模式,正在重构全球文化贸易的底层逻辑。

▲Netflix版《三体》海报。(图片来源:中国科普网)

(三)文化IP的传承与创新

文化IP从现象级“爆款”蜕变为常青树,本质是文化价值、技术体系与代际传承的生态系统构建。这需要超越短期流量逻辑,回归文明演进的历史纵深,在“守本”与“开新”的动态平衡中,建立文化价值输出的长效机制。中华文化走出去的长青密码,蕴藏于三重战略维度的系统构建。

实现价值共振,从文化符号到文明对话的升维。文化IP的生命周期与其承载的文明价值深度正相关。短期的“文化猎奇”可制造传播热度,唯有触及人类共同价值基点的内容,才能实现跨代际、跨文化的持续共鸣。

锚定文明对话的元命题,真正具有穿透力的文化IP,往往对应着人类文明演进中的永恒命题。《山海经》之所以在当代科幻创作中重生,正因其承载着先民对自然力量的敬畏、对未知世界的探索——这与现代科技文明面临的生态危机、星际移民议题形成深层呼应。

文化IP需要建立清晰的价值坐标系。横向维度需兼容“本土特性”与“共同价值”;纵向维度需贯穿“历史传统”与“未来想象”。这种立体价值网络,使IP在不同时空语境中始终具备阐释空间。

▲《山海经奇》四川省社会科学院神话研究院协助央视拍摄的纪录片。(图片来源:四川省社会科学院)

实现技术突围,构建文化创新的基础设施。技术不仅是表现形式革新的工具,更是文化传承的“数字基因库”。文化IP的长青需要建立自主可控的技术底座,形成持续创新的内生动力。文化数据的结构化存储与智能化开发,决定IP的衍生潜力。

《哪吒2》特效场景震撼人心,展现了极高的制作水准,不仅代表了中国动画制作技术的进步,也打破了西方在动画特效领域的技术垄断,改变了长期以来“中国制造”在高端影视工业领域的缺席状态,反映了文化自信正在从内容层面向技术标准、产业生态纵深发展。

▲《哪吒2》中的结界兽原型出自三星堆出土的文物。(图片来源:电影哪吒之魔童闹海官方微博)

实现代际传承,培育文化创新的复合人才。文化IP的永续发展,依赖于“传统解码者”与“未来创生者”的代际接力。这需要打破学科壁垒,培育贯通文化基因与前沿科技的复合型人才。这类人才需具备双重解码能力,既能深入传统文化的精神内核,又能掌握人工智能、扩展现实等技术工具,将抽象的文化价值转化为可感知的数字体验。

《“十四五”文化和旅游发展规划》明确提出“推进数字文化产业人才跨界培养”,通过“新文科建设”推动艺术学、考古学与人工智能、数据科学深度交叉,构建“文化基因解码+数字技术编码”的复合知识体系。这种“学科破壁、产教融通、价值浸润”的培养模式,正在塑造既能深研传统文化智慧、又能驾驭引擎技术的新一代文化创新力量。

当我们在《长安三万里》中看见“诗书长存”的文化韧性,在《只此青绿》里感受“丹青不老”的美学传承,在《哪吒2》宇宙中体悟“我命由我”的时代强音,便更能理解“守正不守旧,尊古不复古”的创新智慧。

未来的文化“走出去”,既需“道法自然”的文明定力,更要有“敢为天下先”的创新胆识——这或许正是“道中华”的当代诠释:在五千年的根脉上,生长出属于这个时代的文化年轮。

(作者简介:刘娜,大连民族大学马克思主义学院副教授;白俊,大连民族大学中华民族共同体研究院硕士研究生)

来源:“道中华”公众号